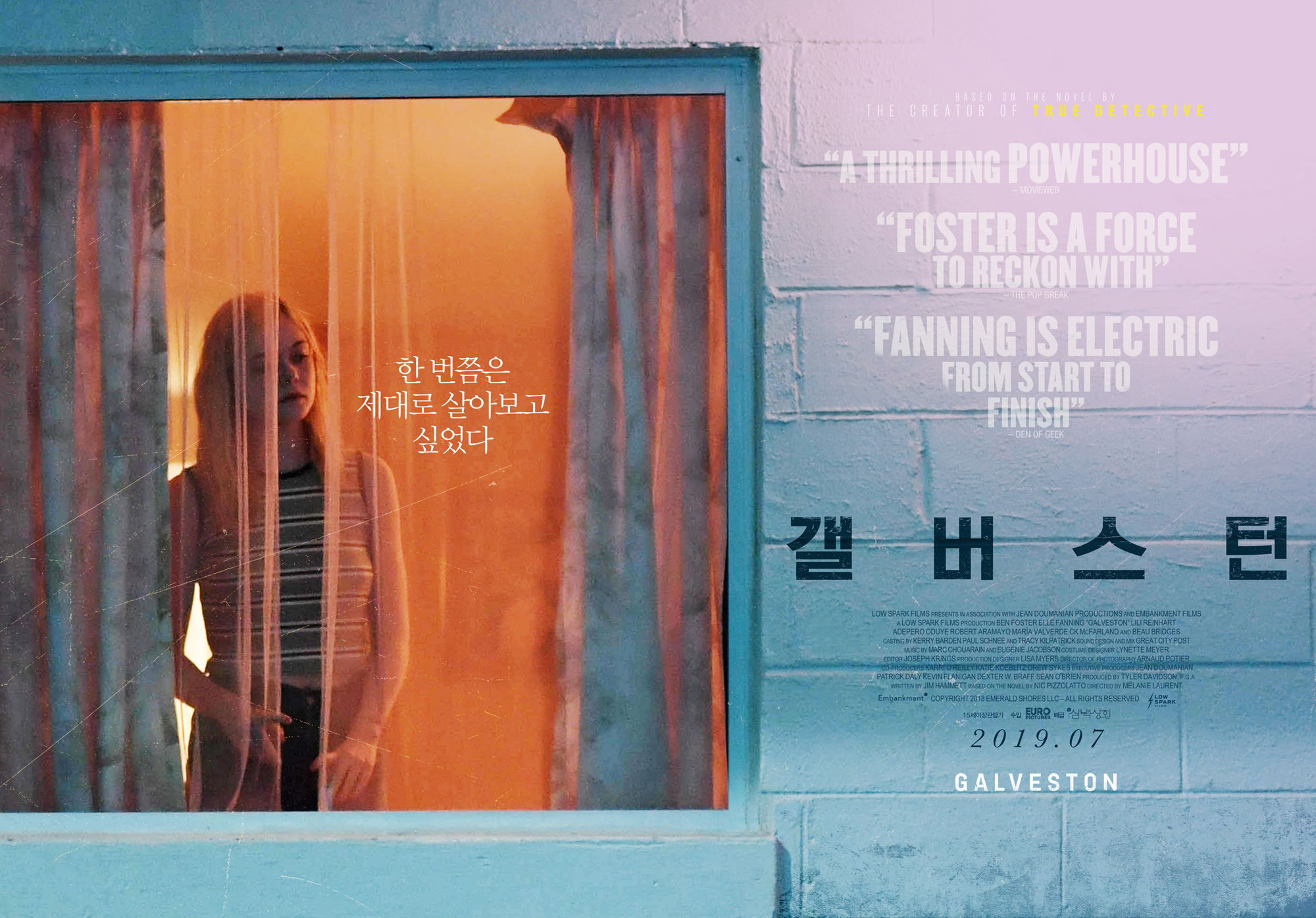

<갤버스턴>은 지옥에 있는 자들에게 천국이란 신기루를 맛보게 하는 영화다. 이 신기루는 달콤한 희망이면서, 잔인한 희망 고문이기도 하다. 지옥 속에 헤매던 남녀가 낙원 ‘갤버스턴’에서 찾은 것은 무엇이었을까.

<갤버스턴>이라는 영화가 미국의 지명을 제목으로 사용했다는 건, 결국 미국의 지정학적 위치와 역사, 혹은 지금의 사회 문화 현상까지 함께 이해해야 더 많은 걸 볼 수 있다고 말하는 듯했다. 사전에 의하면 ‘갤버스턴’은 미국 텍사스주 연안의 갤버스턴섬 북동쪽 끝에 있는 도시라고 한다. <시카리오: 암살자들의 도시>가 멕시코와 미국의 국경을 사이에 두고, 그 정치 문화적 관계를 고려했을 때 더 섬뜩한 영화로 다가왔듯, <갤버스턴>도 이런 위치적 특성을 고려하며 봐야 할 영화는 아닐까.

영화 속 카메라는 미국의 그림자를 스쳐 지나가듯 무심히 담아낸다. 마약, 매춘, 빈민촌, 노동 문제와 가정 폭력이 직접적으로 언급된다. 또한, 영화 속 시간과는 무관하게 삭막한 집들을 담은 장면에선 ‘서브프라임 모기지 사태’의 이미지를 떠올릴 수도 있다. 이런 식으로 <갤버스턴>은 미국이란 나라의 환영이 군데군데 새겨진 영화다. 영화는 누가 주인공들을 지옥에 빠뜨렸으며, 그들은 누구에게 구원받을 수 있는가를 묻는다. 당당히 미국의 실제 지명 안에서 말이다.

이런 복잡한 것들을 생각하지 않더라도 <갤버스턴>은 관객의 마음을 흔들어 놓을 수 있는 영화다. 두 배우의 표정을 보는 것만으로도 충분하다. 시한부 판정을 받은 로이, 그리고 메마른 텍사스 땅에서 온 록키(엘르 패닝)가 세상의 끝 갤버스턴의 바다에서 공유하는 시간은 바다처럼 푸르고, 한편으로는 짜다. 그 속에서 그들은 ‘미래’라는 걸 상상해본다. 로이는 자신이 없을 세상에 남겨질 록키를, 그리고 록키는 자신이 짊어져야 하는 삶의 무게를 그려본다.

벤 포스터와 엘르 패닝의 건조하고 삭막한 표정에서 느껴지는 암담한 현재, 그리고 추측되는 미래의 무게 앞에서 관객은 희망을 찾고자 할 것이다. 그 희망의 순간이 ‘갤버스턴’에 잠깐 보이고, 그 짧은 순간만으로도 보는 이들이 따뜻해질 수 있는 영화다. 삶에 지친 두 인간의 표정이 변화하는 걸 보면서 뭉클해지는 영화. 그리고 엘르 패닝이 앞으로 보여줄 것들이 많다는 걸 알려주는 영화다.

![[추천 영화] 2차 세계 대전을 다룬 7편의 명작 영화](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2019/08/190814_kinolights_special_05-1-160x100.jpg)

![[넷플릭스 영화 추천] 20년 10월 꼭 봐야할 넷플릭스 신작 영화](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2020/10/movie_image-1-160x100.jpg)

![[외국 공포 영화 추천] 무더위를 시원하게 날려줄 호러 영화 7선](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2019/08/190808_kinolights_special_00-160x100.jpg)

![[블라인드 멜로디] 영화 속 ‘토끼’의 숨겨진 의미](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2019/08/kinolights_news_blindmelody_190829_01-160x100.jpg)

![[넷플릭스 오리지널] 이번 달 꼭 챙겨봐야 할 신작 넷플릭스 영화 추천①](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2021/02/movie_image-3-160x100.jpg)

![[항거: 유관순 이야기] 이 영화는 왜, 흑백으로 연출되었을까?](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2019/03/movie_image-2-1-160x100.jpg)

![[드래곤 길들이기 3] 친구에서 애완동물이 된 ‘투슬리스’](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2019/02/movie_image-5-2-160x100.jpg)

![[두 세계 사이에서] 저명한 작가가 청소 노동자가 된 이유](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2024/01/still_010-1-160x100.jpg)

![[해리 포터] 역대 최고의 해리 포터 시리즈는?](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2020/02/movie_image-9-160x100.jpg)

![[넷플릭스 종료 예정작] 이번 주말 무조건 봐야할 넷플릭스 영화 추천](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2021/01/common-11-160x100.jpeg)

![[넷플릭스 영화 추천] 구독료 본전 뽑아줄 9월 넷플릭스 영화](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2020/09/6-160x100.jpg)

![[밤이 되었습니다] ‘누구일까 마피아’ 밤이 된 순간, 데스게임이 시작된다](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2023/12/04-1-160x100.jpg)

![[넥스트 골 윈즈] 인성논란 감독과 최악의 선수들이 선사하는 언더독의 반란](https://magazine.kinolights.com/wp-content/uploads/2024/01/01-1-scaled-160x100.jpg)